Выдающиеся бауманцы. Стечкин Борис Сергеевич

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося учёного в области гидро- и аэромеханики и теплотехники, основоположника теории воздушно-реактивных двигателей, академика, воспитанника нашего Университета – Бориса Сергеевича Стечкина.

Награды

- Герой Социалистического Труда (1961);

- награждён 2-мя орденами Ленина (1941, 1961);

- ордена Трудового Красного Знамени и Красной Звезды (1945);

- медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

- лауреат Ленинской (1957) и Сталинской премии (1946).

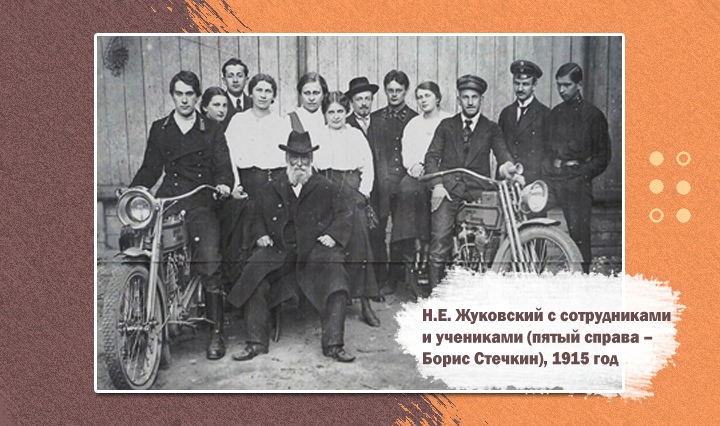

К Жуковскому в ИМТУ

Летом 1908 года, получив среднее образование в Орловском Бахтина кадетском корпусе, Борис Стечкин приезжает в Москву, где встречается с двоюродным дядей – Николаем Егоровичем Жуковским, известным учёным, заведующим в то время кафедрой теоретической механики ИМТУ. Узнав о способностях Бориса к точным наукам, Н. Е. Жуковский советует племяннику поступать на механический факультет Училища. В этом же году Стечкин становится студентом.

Любой рассказ о русской авиации невозможен без упоминания знаменитого авиационного кружка, созданного профессором Жуковским в Училище.

С первых лет работы в этом кружке Борис увлекается двумя научными направлениями: классической гидродинамикой и теорией авиационных двигателей. Кроме того, в течение нескольких лет он совмещает учебу с работой механика и инструктора по авиационным моторам на авиационных курсах Управления воздушного флота, организованных при ИМТУ.

Совместно с В. П. Ветчинкиным он рассчитывает для П. Н. Нестерова его знаменитую «мертвую петлю».

Чтобы продолжать работу с Жуковским, Стечкин подает прошение о продлении срока обучения в ИМТУ и оканчивает его лишь в 1918 году.

Жуковский привлекает талантливого студента к разработке точных приборов для военной техники.

Первые шаги в профессии

Первые упоминания о Стечкине-учёном относятся к середине 1916 года. Стечкину всего 25 лет, а он уже сотрудник научно-технической лаборатории, возглавляемой инженером Н. Н. Лебеденко.

Одной из первых разработок Бориса Сергеевича становится прицел для бомбометания, который применялся в Первую мировую войну на самолёте «Илья Муромец».

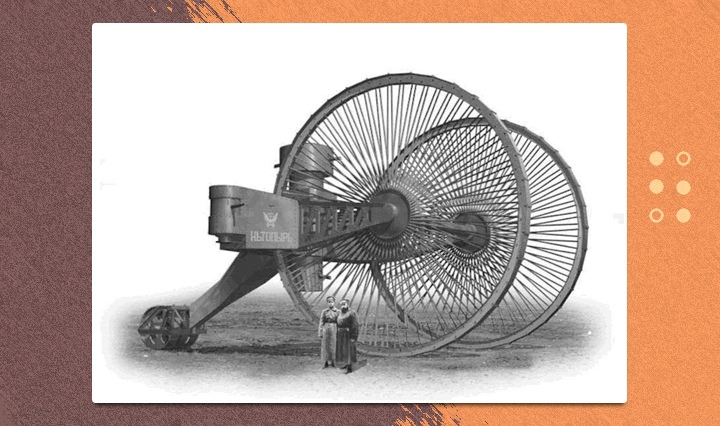

Но самым крупным проектом лаборатории стала разработка опытного образца боевого самоходного аппарата «Нетопырь» весом 35 тонн.

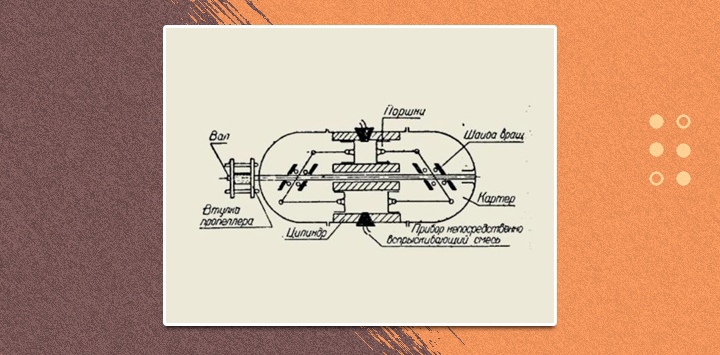

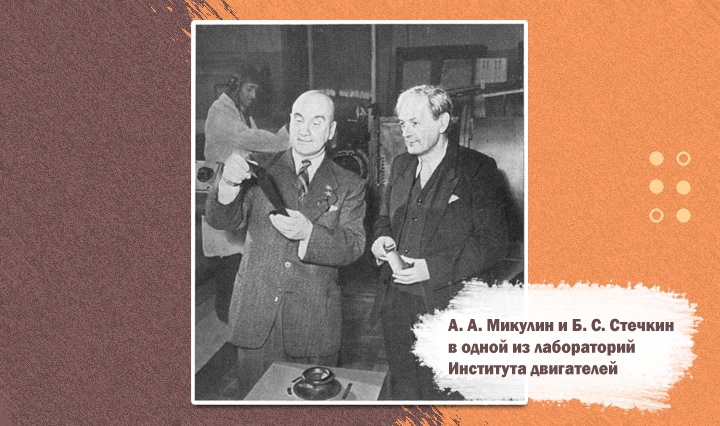

В процессе работы над ним Стечкин и Микулин создают свой первый мотор АМБС-1 (сокращение от Александр Микулин и Борис Стечкин) мощностью 300 л.с.

Двухтактный двигатель с непосредственным впрыском топлива в цилиндры имел выдающиеся по тем временам характеристики и конструкторские решения, которые в мировой практике стали применять значительно позже.

Однако мотор был изготовлен из некачественных материалов и проработал всего несколько минут. События 1917 года остановили доработку этого двигателя, но этот опыт пригодился и Стечкину, и Микулину, ставшему впоследствии ведущим конструктором поршневых авиационных двигателей в СССР.

После окончания Училища Борис Сергеевич остается работать на кафедре, трудится над усовершенствованием авиационных двигателей.

В 1921 году становится профессором, читает лекции в МВТУ и работает начальником винтомоторного отдела ЦАГИ.

Преподавательский талант

Лекции Стечкина представляли собой яркий пример научного творчества непосредственно в студенческой аудитории, когда на глазах студентов «впервые в мире» выводились на доске уравнения и формулы. Такой способ творческого общения вызывал у студентов азарт первооткрывателей. Вместе со студентами в аудитории теснились преподаватели и профессора, аспиранты и инженеры.

Вклад в науку

Борис Сергеевич Стечкин доказал несколько значимых теорем в области гидродинамики, теории взрыва и внутренней баллистики, разработал основы теории тепловых двигателей, а также авиационных компрессоров и газовых турбин.

Им получены важнейшие результаты в области атомной энергетики и силовых установок космических летательных аппаратов. Кроме того, он впервые сформулировал экологические проблемы, связанные с токсичностью автомобильных и авиационных двигателей.

Основоположник теории воздушно-реактивных двигателей

Еще в конце 1920-х годов Стечкин предсказал и теоретически обосновал возможность создания нового типа авиационного двигателя, а именно воздушно-реактивного, который обеспечит существенный прогресс в развитии авиации. Эти предположения сделаны им в работе «Теория воздушного реактивного двигателя», опубликованной в 1929 году в журнале «Техника воздушного флота».

Статья была издана во многих странах и послужила основой современной теории воздушно-реактивных двигателей.

Избранные труды. Научные и биографические материалы / Стечкин Б. С. ; ред. Осипов Ю. С. ; РАН. Рос. акад. космонавтики им. К. Э. Циолковского. - М. : Физматлит, 2005. - 487 с. : ил. - Библиогр.: с. 477-485. - ISBN 5-9221-0587-6.

Защита воздушного бассейна. Охрана природы

Одним из первых в стране Стечкин предлагал перевести автомобильные двигатели на использование природных газов в качестве топлива. Борис Сергеевич всячески поддерживал разработку и исследование электромобилей.

Как писал публицист Чуев Ф. И.: «Вклад Стечкина в науку еще долго будет определять развитие техники. Его теория ВРД стала основополагающей на многие десятилетия, а может, и на века, ибо каждый период и каждый год приносят новое применение принципов Стечкина, и не только в авиации. Это суда и автомобили, подводное движение, газовые турбины, новые вентиляторы и компрессоры, безмашинные преобразователи энергии для космоса — трудно найти область, где бы из года в год не применялись его теоретические работы. Поэтому мы вправе сказать, что труды Стечкина только начинают завоевывать технику и им предстоит огромное будущее».

Всю свою жизнь Стечкин стремился заниматься новым и неизведанным, опережая время.

«Инженер должен быть интеллигентен, то есть должен быть образован, умственно развит, подготовлен к познанию и освоению научно-теоретических вопросов: он должен быть культурен».

Стечкин Б. С.

02.08.2021

02.08.2021

Личный кабинет

Личный кабинет